【Z・特別講義 10】

[ デジタルアンプの話 2 ]

第10回 寄稿

毎回暖かいご支援の声を頂戴し、心から御礼申し上げますと共に、気がつかない視点をご提供頂き感謝致します。 ご提供頂いた内容も、紙幅と守秘義務の範囲内で採り上げて行こうと考えます。

今回もご参考になると思われる項目を、ピックアップし解説致します。

● ウオームアップ運転 ●

筆者が駆け出しの時代は、全製品はエージング処理して出荷するのが当たり前でした。

これを製造ラインでは 「枯らし運転」 と申しておりましたが、現在ではこのような処置は廃れました。

枯らし運転とは、設計諸元である規定温度に到達する負荷状態で、特定の時間連続通電する事で、

初期品質を安定化させるものです。 現代ではこの処理を施さなくても、常に安定した設計品質が得られる時代となり、枯らし運転は死語になりました。 (真空管を使った製品は、今の時代でも必要)

一般的に電源投入後、設計上の音質性能を発揮させる為には、機器固有の起動時間を必要とします。

これをウオームアップ時間と称し、枯らし通電とは性格が異なります。 つまり繰り返し使用する時、目的

とする音質性能を再現させる為には、必ずウオームアップ時間を必要とします。

製品設計上の物理定数は、温度依存性を持っており、且つ製品性能を発揮させる、適正温度範囲が

存在します。

即ち、コールド状態からスタートし、所定の設計温度に到達した後、一定の安定した温度を維持する設計が一般的です。 従って、温度上昇の途中では設計諸元が、時々刻々と変化して行く事になります。車のエンジンも、ウオームアップ時間を経由し、一定温度に到達すれば、その温度を維持する様に設計されておりますが、これと同じ理屈です。 設計温度に到達すれば、物理定数も安定し、所期性能が発揮されます。

Audio商品の場合、ウオームアップ時間に関し、影響度が最も大きい関連部品は、大電力を扱う諸々の部品となります。 この時間に影響する部品の代表例は、電源トランスとその周辺の給電回路部品、Audio電力を扱う半導体とその関連部品等です。 熱を逃がすラジエーター温度も関係します。

パワーAMPでは、出力電力によって、ウオームアップ時間に差が生じます。 これは電源投入後予め

想定した、放熱温度に到達する迄の時間と考えて良いでしょう。

真空管の場合は、元々ヒーターを内蔵しており、想定温度に到達するのが早いですが、CDプレーヤー等消費電力が少ない商品は、時間が長くなる傾向です。 筆者の体験では、起動時間が、半日・・と言うパワーAMPに遭遇した例があります。

ドライヤーで温めても同じでは?・・と言うご質問を受けますが、これは違います。

関連部品が動作する条件下で、部品の動作に見合う消費電力量でヒーティングしないと、設計上の動作温度には至らず、外部から意図的に加熱する事は、意味が無い次第です。

例を上げて説明しましょう。 例えば電気性能でS/Nと言う項目があり、このNであるNoiseの値は、温度上昇する過程で徐々に変化します。

それは、抵抗から発生する熱擾乱雑音と言う物理特性に依存する形で変化が起こるからです。

一般的には温度が上がれば、出力されるNoise電圧も上昇します。

機器には設計上の動作中心温度(一般的に20~25℃)と、機器の性能を保証する、適正温度範囲が

存在します。 (製造 メーカー間で範囲は異なる)

機器の周囲温度に対し、筐体シャーシ内部の空気温度が安定するまで、変化を続けます。

この周囲温度は、アナログ信号の性能限界を決める、重要設計指標となりますが、稿を改めて小信号

回路で解説する予定です。

電源回路は、電源トランスの他に交流を直流に変換する整流回路周辺も大きな変動要素を含んでおります。 これも具体例を上げましょう。 整流回路に使う、アルミニウム電解コンデンサの特性は、内部の電解液温度が関係します。 高過ぎず・低過ぎず、使う上で最適動作温度範囲が存在します。

高過ぎると寿命を短くし、低過ぎると供給する電流能力(電気伝導率)に影響を与えます。

長寿命を狙った製品と、低抵抗を目的としたタイプがあります。

詳しくは

http://www.sanyo-chemical.co.jp/pr/pdf/pk91.pdf

を参照下さい。

製品寿命とは、この電解コンデンサが、差配する事が大半です。(寿命・信頼性は別途解説)

同じ事が電源トランスにも言えます。 電源トランスには、安全な動作温度範囲が存在します。

この安全な動作温度を担保する為、負荷電力量に見合う、変圧器のコアー容量と、巻線仕様を演算して求めます。 銅線ですから、既に解説しました如く、巻線温度が上がればオームの法則で抵抗が増加し、電力供給能力が低下します。 更に電気的には、絶縁性能に大きく影響します。

高温になる程、絶縁性能が低下しますので、安全上の運用限界温度が存在します。

一般的に、この許容限界温度を越えた場合、安全装置が動作するように設計します。

スピーカー用ケーブルの項で解説しました如く、銅線抵抗を計測する事で、間接的にトランス内部の温度上昇を、測定する事が可能で、これにより設計品質を確認しております。

当然、電子回路を搭載するプリント基板の銅箔も、温度に対して大きな影響を持ちますので、機器の動作保証温度範囲内で、銅箔上の電流容量に見合う、実装設計が成されます

設計で想定した電流容量に見合う、温度に到達するまでは、あらゆる設計パラメーターは、部品の数だけの組み合わせで、不規則に変化しますので、音質が安定しない。

これがウオームアップ時間として、避けて通れない起動時間となります。

機械系の代表例はスピーカーです。 これもサスペンション系のインピーダンス特性が、所望の値に落ち着くまで時間がかかります。 使い方によっては年単位が必要で、正しくこれは枯らし運転の部類に属します。 故に、ピンクノイズを入れて加速運転し、馴染ました上で、本来の設計音質を得る次第です。後は、その性能を如何に長く維持させるか。 これが製品の信頼性設計のジャンルになります。

スピーカーもオームの法則から、外れる事は出来ません。即ち、ボイスコイルの電力損失による温度上昇には限界があり、管理された設計温度が存在します。 定格入力電力を守って使えば、寿命は担保されますが、それを超える過電力では、破損の原因となり又破損しないまでも、サスペンション系にダメージを与え、寿命は短くなります。 (能力以上の電力を送り込むと、ボイスコイルが溶断します。)

何を以て寿命かと申せば、スピーカーの場合は最低共振周波数(fo)の低下量で表現出来ます。

長期間動作では、foの低下が激しくなり、振動板の運動量が、サスペンションの支持限界を越えます。

fo値低下の管理限界値は、製造 メーカー間で異なり、値は非公開が一般的です。

どの程度過酷な使い方をしたか?で寿命は決まります。 拙宅のALTECスピーカーの如く、50年以上も愛情を持って使えば、それを裏切らない鳴り方をしますし、業務用分野では、数年でダウンする使い方も存在します。 (業務用の世界は、Unitの交換頻度が高く、特にTweeter系の交換頻度が激しい。)

● 真空管と 半導体の性能差を 数値で示せ ●

このご質問が寄せられております。 既に記述した心算ですが、ご納得が頂けないようなので、改めて

記述します。 S/N・歪・ダンピングファクター・等あらゆる物理特性は、半導体が上回るのに、何故音質で負けるのか? そしてNFをかけたら何故音が悪くなるのか?この本質に関して既に、お答えした心算でおりました。 すべて丸裸に出来ない事をお断りした上で、改めて私見を記述します。

更に、真空管は電圧素子であるとの解説に、異を唱える方が居り、それにもお答えしようと思います。

まず周波数方向の増幅性能の差について考えます。 結論は、真空管の場合、Non-NF状態での、

裸Gain対周波数特性が、圧倒的に優れている!これが真の理由です。 (Non-NF時のハイエンド帯域の増幅特性が、音質に決定的な影響を与える。) これを半導体との比較で、周波数軸上の数値で

示せ・・とのご要望であろうかと思います。 ところが、これが厄介でして、傾向としては示せますが、回路技術・回路素子の工夫で、各社その特性が違うからです。

半導体式AMPのNon-NF時、周波数方向の裸特性はノウハウ事項であり、この背景を十分ご理解

頂いた上で、概念としてだけお示し致します。

(第1回目の解説で悩んだ処ですが、誤解を呼ぶ危険性が高く、結局半導体式のNon-NF時の

Gain(増幅度)対周波数特性の掲載は、途中で断念した経緯があります。)

正直申しまして、半導体式のどの回路方式と真空管とを比較し、表現したら良いか?おおいに悩みます。下記内容は、一般論と断っても、表現上に若干問題を含んでいる、とお断りした上で解説します。

真空管1個のNon-NF時と、半導体式NF-AMPとの比較。

回路素子と、回路定数で特性はゴロゴロ変わりますので、あくまでイメージとして捕えて下さい。

真空管1個で、60dB程度のGainと、増幅帯域で100kHz程度の値は簡単に得られます。

既に記載の如く、完全Non-NF式半導式AMPは、実用設計は不可能なので、真空管のNon-NF時

のGain対周波数特性と、半導体式NF-AMPで性能比較した場合とします。(但し小信号に限る)

古い記憶を辿れば、シリコントランジスタを2個使って、30dBのGainを稼いだ時、実用通過帯域巾は

50kHz程度だったと 記憶します。(旧式のマイクロフォン増幅器の例)

増幅度60dBを稼ぎ、これにNFをかけ、100kHzまで実用通過帯域巾を確保する為に必要な、最低限度

のバイポーラ型トランジスターの数は、ディスクリート構成の場合、大雑把ですが5~6個程度に相当

する・・と思います。 個数は素子と回路方式で差が有り、筆者のDataが古いと言うご指摘もあります。

即ち、半導体素子1個当たりの増幅特性は、ハイエンドで十分なNFを掛けるに必要な、裸Gainを

得るのが困難と言う事です。真空管はNF無しで簡単に100kHz程度まで増幅可能であり、半導体は沢山の素子を使い、たっぷりNFをかけて、やっと真空管並みとなり、これが真空管有利の根本理由です。

更にIC化すれば、当該案件は微細化と引き換えに条件が悪化し、真空管1個はICチップ上の

トランジスター数に換算すれば、概ねディスクリート構成の2倍以上にも相当しましょう。

IC化回路設計では、素子数は不利な要素とはならず、逆に多数の素子を組み合わせる事が可能で、

回路的な工夫次第では、真空管を大きく上回る物理性能を得る事が出来る利点があり、その代表例

が多段差動増幅器でしょう。 これを真空管で設計する事は、非現実的でしょう。

半導体式AMPで、振幅変化の激しいパルシブなアナログ信号を扱う場合、真空管では絶対に表現

不可能な、優れた利点を持ちます。 つまり優れたスルーレート特性を持ちます。

(スルーレート特性:信号の急激な変化に対する追随性を表す指標で、微小時間内の電圧量で表現)

真空管は確かに古い素子ですが、増幅素子と言う視点で見れば、優れた性能を有している事は事実

です。 半導体が有利な処は、消費電力と寿命、信頼性及び小型化に関する事項ですが、本稿で扱う

趣味の世界では、真空管は無視できない得難い存在だと考えます。

この真空管と、半導体の良さを組み合わせた、ハイブリッド方式の製品も散見されますが、寿命の観点より製品の信頼性を担保する事が困難で、採用例は限定されます。 以上の表現で、是非ご了解下さい。

次にOP-AMPとディスクリート式半導体AMPでは、何方が有利か?・・と言うご質問を受けております。

ご質問の趣旨は、パワーAMPのドライブ段にOP-AMPを使う事を想定した時、と言う条件付きでの質問であったと理解します。(中電力領域を扱う増幅分野)

ご質問の趣旨の答えは、一般的なアナログ信号増幅を扱うOP-AMPより、Audio専用ディスクリート式AMPが遥かに優れております。

この場合、OP-AMPとは何か?を正しく理解する事が大切です。

通常OP-AMPと言えば、使用目的が一般的なアナログ信号増幅用ですので、Audio専用AMPと一対

比較が出来ない・・これが正しい回答でしょう。 (使用目的の差による設計上の差が重要)

Audio専用OP-AMPと言えば、此の用途に特化した小電力領域の、OP-AMP形式の半導体があり、

優れた物理性能が容易に得られますので、商品設計で多用されております。

前回ご紹介したAudio用OP-AMP形式が代表例です。(小信号回路の項で、中電力と併せ解説予定)

●真空管は電圧素子である云々の記述に異議あり ●

この疑問に、ご回答致します。(釈迦に説法はご容赦の程)

真空中の陰極から出た(-)電子は、陽極に向けて飛び出しますが、途中にある(-)電位を帯びた第一グリッドの負電圧の分量に応じて、真空中の電子の分量が決まります。(プレート電流量が決まる)

出力電圧は、プレート電流量に依存するので、電流素子である・・とのご指摘であったかと思います。

そのプレート電流は、第一グリッドの電圧で差配を受けております。 プレート電流は、電流制御ではなく電圧制御に由来しますので、電圧増幅素子であると定義するのが、ごく一般的です。

一方半導体の場合は、ベース電流の大小に応じ、h定数で決まる電流増幅度に応じて、コレクタ電流

が決まり、コレクタ側にはその電流量に比例した出力電圧が得られます。

コレクタ電流そのものを直接差配するのはh定数と、入力されるベース電流の分量です。

真空管も半導体も、電流変化分を電圧変化として取り出すのはまったく同じですが、増幅した出力側の電流変化を、直接差配するパラメーターが、電圧か電流かの違いで、電圧増幅素子か電流増幅素子かの差を、規定するのが一般的で、筆者もこの考え方を採ります。

一方半導体素子に分類されるFETの場合は、これは紛れもなく電圧素子に分類されます。

ドレインとソース間に加えた電圧と、負荷抵抗で決まる出力電流量を直接差配するのは、ゲート側に

加えた電圧の大小ですから、明らかにこれは電圧素子と申せます。

(真空管程には高電圧がかけられない特性上、出力電流路に焦点を当てた設計が必須。)

真空管は高電圧動作の分、電流が少なく、(高インピーダンス・小電流)半導体はその逆で、大電流が

流れる線路上のインピーダンスが小さく、その通電線路上のリニアリティーに、音質が大きく左右される故に真空管に比べ半導体の方が実装上、音質制御は遥かに困難である。 これが筆者の体験です。

大昔・・某メーカーの、真空管設計者に学んだ体験があります。 その氏曰く、設計諸元は同じでも

陽極に使う材料で、音質が大幅に変化する。 と申され、これは守秘義務だから喋れないと・・。

又制御用グリッドとヒーター電極構造にもノウハウがあり、如何に均一なプレート電流を得るかが重要だと教えて頂いた事を思い出します。 (この御仁は、放送用の送信機に使う水冷式送信管がご専門)

同じ銘柄でも製造 メーカーによって、大きい音質差がある事を、マニア諸氏ならご存知の筈です。

●デジタル機器のカタログS/N値の表現 ●

第6回で解説しました、デジタル機器のS/N表現でご質問が来ております。

ADCのS/N表現限界は、民生用の192kfs対応で95dBだと記述しました。(48kfs系で100dB)

DACの記述をしておりませんが、DAC用半導体の実力限界は、数年前は18bit相当である108dBが

限界でした。 デジタルボリュームで記述しました通り、近年32bit化されたDACは、S/N又はダイナ

ミックレンジ表現で、120dBとカタログに記述があります。 fs・・オーバーサンプリング数(32 or 64)

これはDACに入力される前段のS/Nでは無く、DAC本体のS/Nです。

ADC搭載の機器なら、当然(ADC側)+(DAC側)の総合性能でシステムS/Nが評価されます。

S/Nの計測方法の項で解説しました通り、DAC系に於けるデジタル回路のS/N測定は、デジタル入力

端子は通常GNDにターミネート(短絡)して計測します。(デジタル入力信号ゼロの表現)

何れにせよ、24bit処理と表現しても、真の24bitであるS/N約144dBには届いておらず、下位bitは

ノイズに埋もれております、・・と言う事です。

第8回で紹介しました、最新DACの32bit処理では、100Hzに於いてノイズフロアーが-144dB 云々と

言う某CDメーカーのレポート記事があります。(AK4397・32bitカタログ表示Dレンジ120dBを採用)

DACの詳細は http://www.akm.com/akm/jp/file/datasheet/AK4397EQ.pdf を参照下さい。

CDメーカーのレポート記述にあります、S/N値-144dB云々は、100Hzと言う特定のエリアに於ける、

狭帯域でS/Nを分析した値であり、Audio通過帯域全体では、Dレンジ120dB(20bit相当)であると言う

意味です。 つまり32bit処理をして、実力で20bit相当のS/N性能が得られており、下位12bit分はノイズに埋もれております。・・と言う意味です。

既に紹介しました如く、通常S/Nは、Aカーブフィルター(A-weighted)を挿入し、計測した値です。

DACカタログでもA-weightedで測定、且つS/Nはbit長に依存しないと記述されております。

S/N値の前にマイナス記号が付いた場合、基準電圧の値からマイナス方向の落差でS/Nを表現します。マイナス記号が無い場合は、通常最大振幅とノイズの落差で表します。

ダイナミックレンジと断った場合は、最大振幅の-60dBの信号で歪を測定し、それをノイズに換算した値で表現し(マイナス記号は無)、デジタル処理ではこの値を以て、システムの実力とします。

筆者の現役時代は108dBが限界でしたから、これが120dBなら非常に大きい進歩だ!と言えましょう。

具体的な数値性能は、検証する立場に無いですが、120dB保証なら通常実力は更に上の筈です。

上記32bit DAC用半導体は、従来型より高い駆動電圧を採用し、S/Nを稼いでおります。

●スピーカーの臨界制動と、駆動AMPのDFとの関係 ●

SPを駆動する場合、臨界制動とAMPの最適駆動抵抗との関係について、ご質問を頂きました。

ご質問者の記述内容をそのまま転載します。

「 出力インピーダンス0ΩのAMPでSPに1Vを加えた後、それを0Vにすると、SPから見たAMPは

ショート状態となり、臨界制動よりも遅い応答で0Vの位置(中心位置)に戻るのではないかと考えます。

従って、AMPの出力インピーダンスは、臨界制動の抵抗値が、レスポンスが良くなるのではないで

しょうか。 更に、空気で微分されるから、定電圧AMPでも良いのかなと思ったりしますが、周波数が

変わると微分の状態も変わるので??・・」 との記述内容でした。

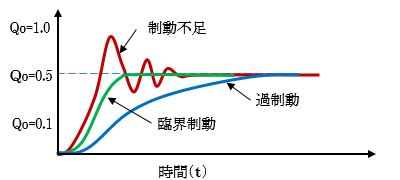

かなりレベルの高いご質問であろうかと感じます。 一般マニアの方は何を言っているのか?分からないと思いますので、スピーカーの振動応答特性に関して、臨界制動と何?・・から始めましょう。

臨界制動・・・ある特定のインピーダンスでスピーカーを駆動した時、ご質問にある通り振動板が最短

時間で中性点位置に収まる状態を言います。 下記にその様子を示します。

この様に一度エネルギーを入力した後、入力=0 のモードに移行した時、スピーカー側の振動モード

は、主にスピーカーのサスペンション特性・振動板重量・磁力で決まる、ある特定の定数を持ちます。

この特性をQoで表し、スピーカーの場合この値は、音質設計上各メーカーのノウハウ領域となります。 当然大口径程(振動板質量は大)且つ磁石が弱い程、理論的には制動不足の方向となります。

この制動特性が問題になるのは、スピーカーの振動が、最低共振周波数の領域でのみ、大きい設計

課題となります。(サスペンションの保持限界は、入力可能な最大電力量と、製品寿命に密接に関係。)

此処からが本題です。 まず結論から

1) 一般的にスピーカーのQo値の設定は、箱を含むシステム全体で、過制動領域で音質設計する

事が一般的です。(理由:上記サスペンション設計の保持限界を参照)

2) 故に DF×Qo=0.5 の状態が、必ずしも良い音質であるとは限りません。

分かり易く申しますと、過制動の時に最適な音質に設計しますので、振動板の応答速度が早くも無く、

遅くもなく、共振も起こさない Qo=0.5の状態(上図参照)が良いとは言い切れないと言う事です。

3) 理論的には、AMPのDF値が大きい方が、最低共振周波数foの領域で過制動となり、収斂時間は

長くなります。つまり、DF値が大きい程共振は抑えられ、振動板の収斂時間は長くなります。

分かり易く申せば、DF=5もあれば簡単に過制動領域となり、fo付近では収斂が遅くなる方向です。

4) DFの値は、概ね2以下の領域で、fo付近で大きく振動に影響を与えます。

DF=0.1~100に変化した場合、音圧周波数特性の変化例を、下記に参照引用します。

http://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/9722dynamicspeaker.pdf の図Ⅲ-8を参照

解説

引用したDataから、Qo値は臨界制動0.5とし、スピーカユニット全体のQ値を0.8をとする例を示して

おります。 このユニット(フォステックスFF225K)を使って、位相反転型Boxに搭載した時の音圧周波数特性の実測Dataを図Ⅲ-10に示しております。

図Ⅲ-8では、DF=0.1・0.5・1.0・5・100と変化させた時の、音圧周波数特性例を示しております。

Dataから分かる通り、DFが5から100まで変化しても、音圧周波数特性上は大差無いと読めます。

大きく変化するのは、概ねDF=2以下の領域である事を示しております。

しかし、音圧周波数特性だけでは、ご承知の通り音質は語れません。

通常スピーカーは定電圧駆動時に、最適音質となるように設計しますので、DF値は大きい程、fo付近の挙動は、設計側の意図する定電圧駆動となり音質となります。 引用Dataでは、DF=100と5で、音圧周波数特性差は少ないのですが、同じ過制動領域でも聴感上の音質は、かなり変化する筈です。

分かり易く申せば、過制動領域では、締まったスピード感のある低音が再生可能となり、DF値が小さくなれば、fo領域の低音再生は、振動し易い臨界制動領域に接近し、柔らかい余韻のある低音感へと変化する筈です。(制動不足動領域では反応は鈍くなり、余分なエネルギーが付加されます)

ご質問の趣旨に従った結論として、(音質面から見た)スピーカーシステムのQo値に応じたDF値は、

存在すると考えます。 且つ好みの音質が存在しますので、一般的には臨界制動が、必ずしも最適とは限りませんが、 リスナーの数だけDFの最適解が存在しましょう。 比較する程度(DF=3 と100等)の問題です。

繰り返しますが、DF= 5で再生しても、まだ十分過制動領域であり、DF的には大差ですが、振動特性として、ハイパワーを入力されても、fo付近の再生は、安全に駆動される領域に収まります。

但し、真空管式Non-NF AMPは、fo付近の駆動特性に対し、大きな音質的影響を与える筈です。

以上の如くAMPとスピーカーとの相性問題は、一つの要因として駆動インピーダンスの存在が有ると

申せます。 且つDF値は、スピーカーケーブルの影響を受け、音質に関与します。

過制動設計に関し、最新の作例を紹介しましょう。 ハイスピードで締まった重低音再生の実現は、何と言っても強力な磁石で、軽い振動板を駆動する事に尽きます。 軽くても振動板の剛性を如何に確保するか、これが重要となります。

サブウーファーの最新例を下記に示します。http://www.mitsubishielectric.co.jp/carele/car_diatone/product/sw-g50/concept.html

この作例は、重低音を再生するにしては、小口径(25cm)ですが、大振幅(振動板ストローク)を大きくする事によって、重低音の再生を可能にするコンセプトのようです。この場合ストローク量が大きいので、振動板の構造体が機械的に歪まない高剛性化が、超重要課題となりましょう。 更に、過制動領域で強力に駆動させるには、超強力な磁石を必要とし、且つストローク方向で磁気回路のリニアリティーが大変重要となりましょう。

スピーカーを搭載する箱の容量が小さければ、自然と過制動領域で動作する事になります。箱容量が小さい中でLow-Endの再生を目指せば、自然にAMPのDF値は大きく、且つ音圧を得る為にハイパワー化が必須となる次第です。 正しくこの目的に、D級AMPが最適です。このスピーカーの定格入力は150W(最大300W)とあります。

この作例は、音圧変換効率が90dBあり、筆者推奨の90dBラインをクリアーしており、スペックとしては合格でしょうか。 重低音(概ね60Hz以下)を再生する場合、音響変換効率を上げる事はとても困難な設計ジャンルになります。 重低音再生は、スピーカーの至近距離から電力を供給するのが基本でしょう。

このUnitは車載用ですが、大きい容量の箱に入れて、無理させないで再生すれば、ホーム用として十分使用可能と思われます。 音質については試聴しておらず、読者様のご判断に依ります。

加えて全帯域の音質を統一する必要から、中高音再生も同じコンセプトで設計されたUnitを採用するのが、ベストチョイスだと考えます。

この巨大磁石なら、価格が高騰するのもやむを得ない?・・ このウーファーを活かすも殺すも、全て搭載する箱の剛性が左右しましょう。 箱の空気容量は、指定値より拡大する事をお薦めします。

音工房Z様が扱っている同じ25cmウーファーは、MFB技術を使って、過制動領域で駆動する方式です。 (MFB・・・Motion Feed-back 又はモーショナルフィードバック)

MFB制御に関しては、別の機会に解説したいと考えます。

引用文献のDataには、箱を含めたT/Sパラメーターの、演算可能な具体例が示されており、ご自分で

箱を設計される場合、参考になります。(スピーカー設計の専門領域)

この設計アイテムも、追及すれば音質との関係で、奥が深い領域です。

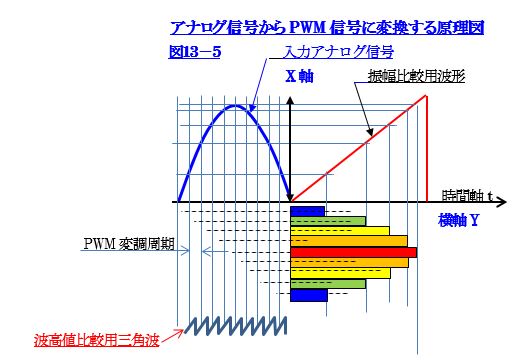

13-5.デジタルAMPは何処からがデジタル?

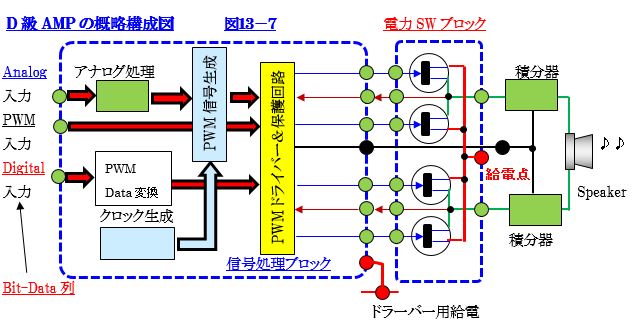

アナログ信号を入力し、PWM信号に変換するタイプのAMPと、デジタルデータ列を入力し、これを

PWM変換するタイプと両方あります。 更に、D/Aコンバーターの出力がPWM信号である場合、直接

D級AMPを駆動する事が可能です。 大きく分けてこの3通りが、考えられます。

全てに共通している事は、最終的にはPWM信号に変換されAudio信号を電力に変換すると言う事で

す。 本稿では、アナログ信号を如何にしてPWM信号に変換するか?原理図を図13-5に示します。

アナログ信号をサイン波に置き換え、その半波分を例に取り説明します。

縦軸のXは電圧量に相当します。横軸のYは時間tを表します。

右側の波形は振幅を時間軸データに置き替える為の三角波です。

これはサイン波の波高値を時間の長さ方向に変換する様子を示しております。

つまり、サイン波の波高値と、三角波の波高値と比較して、信号の波高値の高さに応じて

時間軸上の長さ方向に変換する仕掛けです。

時間軸の長さが、右下に示した変化となります。

電圧比較用三角波形は、この場合三角波の繰り返しであり、その三角波が連続する周期がPWM

変調周期となります。この変調周期が短い程、サイン波の高さを時間軸に変換する精度が向上

する事を意味します。この周期は、現在300kHz~550kHzが主に使われております。

図13-5から分かる通り、サイン波を比較する三角波の直線性が大切である事が理解出来ます。

青棒で示した領域では、アナログ信号の波高値が小さく、時間軸長も短く変換され、赤棒で

示した部分で波高値が最大になり、時間tが最長となります。

このようにサイン波の波高値は、時間軸上の長短信号に変換される訳です。

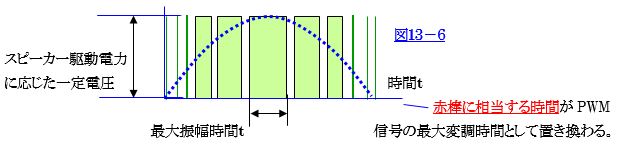

こうして生成された信号は、図13-6に示す様にPWM波形として、時間軸上に固定されます。

この様にして生成された、時間軸上での変調波を使い、スピーカーをドライブするBTL回路の電力素子を、スイッチング制御する仕掛けが、D級AMPの信号処理ブロックとなります。

単純なOn-Offだけの動作ですから、電力変換損失が数%の駆動が可能となります。

図13-5の原理で生成された時間軸情報では、このままでは電力用素子を直接駆動する事は出来

ませんので、PWM・ドライバーと言う仕掛けを通して、電力用半導体を駆動出来るように、更に信号変換(駆動する電力量を増大)します。

この時、負荷短絡保護装置・オフセット保護など、各種安全装置が付与されシステムが構成されます。

詳細な回路ブロック等は、非公開です。

大まかなD級AMPのドライバー部のブロックは、図13-7の様な構成になっております。

この図が今まで解説して来ました内容を、全て包含したシステム構成図となります。

電力変換効率が高い故、電力SWブロックと信号処理ブロックを、一体にしたIC化が可能になりました。

この形式で、150WクラスのD級AMPが1チップ化されて、市場に提供されております。

この他に、各種電源装置とかモータードライバーなど、多種多様なPWM駆動の機器が設計されており

ます。 Audio機器が他のPWM駆動方式と決定的に異なる処は、非常に高い信号リニアリティー精度を

要求される点です。 例えば、アナログ信号ではパワーAMPの歪率が0.001%以下を標榜する製品がありますがPWM-AMPではこの実現に向けて多くの工夫が盛り込まれます。

その一つが、D級AMPでもNF技術を駆使して、歪・S/N等の改善が為されております。

更に、信号変調方式です。 単純なPWM変調とは異なり、信号のリニアリティーを確保する為に、各種の工夫が開発されております。(詳細非公開)

その結果、低音領域では、アナログ式AMPを大幅に上回る性能が得られております。

特に大電力領域では、アナログ式AMPの性能を大きく上回るスピーカー駆動能力を備えております。

Audio用として最も重要な性能を握るブロックが、PWM信号をアナログ信号に戻す積分器となります。

原理的には既に述べました如く、簡単なパッシブ型ローパスフィルターですが、スピーカーネットワークに使われるフィルターと原理的には同じでも、求められる性能は遥かにシビアーです。

即ち、300kHzというエリアで動作する、高周波且つ大電力のPWM変調周成分の除去と言う役目柄、

そのインダクタンス用コイルとコンデンサは、特に優秀な物理性能が要求されます。

既に演算で求めました様に、300Wクラスでは12A-ppの、高周波電流の除去が必須となる次第です。

故に、この変調周波数帯域でインダクタンス成分を保つ為の、磁気回路技術が必要となります。 これもピンキリですが若干ご紹介すると、磁気性能を担保する為のコアー材料には、特殊素材が使われます。

専門的には、高周波帯に於ける磁性材料のμ(ミュー)特性を確保する必要があります。

更に、大電力故に飽和磁束密度の値は、極度に大きい値が要求されます。

小電力領域ではフェライト材が使われますが、大電力では高性能な純鉄の圧粉鉄心が使われます。

純鉄は、現在入手可能な最高水準の素材です。 高周波帯でミュー値を上げる為に、純鉄の粉に

圧力をかけて、コアー材に仕上げる技術が開発され、大きな特性改善を図っております。

筆者現役時代は、コアー材は輸入に頼っておりました。最近のハイパワー系D級AMPでは必須部品

となっております。

当然、これに続くコンデンサも高周波帯で小インピーダンス且つ、低内部損失の素材が要求されます。

13-6.アイドリング制御の難しさ

上記の如くAudio用としてのPWM式AMPの技術的な困難さは、リニアリティー確保にあると申しまし

たが、BTL接続に伴うB級動作に関しても、アイドリング制御はアナログ式AB1級AMPと同じ配慮が

必要です。 しかも、動作する周波数が300kHzを超えますので、アマチュアには対応不可能な制御

領域となります。

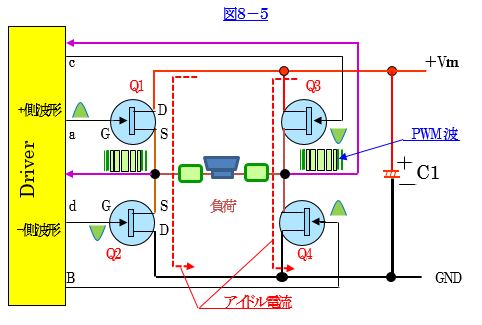

アナログ式AMPでは、直流電流を制御するのみでですが、D級AMPでは、PWM周波数が300kHz

以上と、高い周波数エリアでの電流制御を必須とします。 図8-5で説明します。

上図の如く、BTL回路の動作を切り替える瞬間に(Q1からQ2方向へ、同様にQ3からQ4方向)、交互

に切り替え電流である、貫通電流(ショート電流)が流れます。

流れる時間は数n(ナノ・10-9)Secと言う微細時間ですが、理屈上これを避ける事が出来ません。

この交互に流れる高周波電流が、アイドル電流に相当します。 この電流は電力素子であるパワーFET

の基礎特性(高周波に於けるSW特性)で決まります。

第7回で解説しました、図10-1に掲載の、電力変換効率が小パワー領域で悪くなっている要因は、実はこのアイドル電流に起因します。

この制御は、電力変換用パワーFETの特性に合わせて、ドライバー側から時間制御されます。

(数n(ナノ)-Sec単位で制御)

結論は、このアイドル電流がAudio性能に、密接に深く関係していると言う事です。

扱う周波数と時間精度が数n-Sec単位となりますので、アマチュアが最適化するのは不可能でしょう。

しかも高周波ですから、実装&制御技術が高くないと、回路をハンドルする事は不可能です。

この世界は、プロの仕事領域になりましょう。 もう少し詳しくアイドル電流のカラクリをご紹介します。

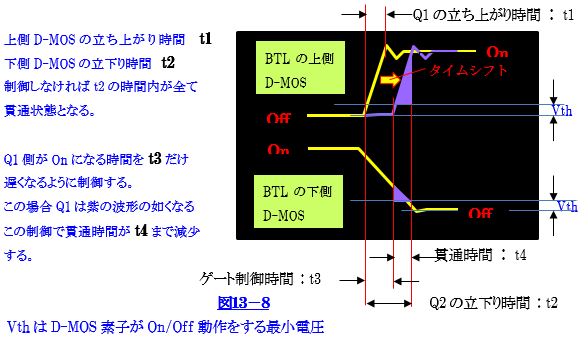

BTL回路のD-MOS(第9回寄稿で解説)のスイッチング特性と、BTL回路の動作を考えてみます。

改めてMOSとはMetal Oxide Semiconductorの略で、金属・酸化物・半導体と申し、Dの意味は既に

解説しました。

図8-5のD-MOS素子を使った、BTL回路のスイッチング動作を解説します。

まず、素子Q3とQ2がOn状態から、次の動作であるQ1とQ4がOn状態に移行する場合の動作を

説明します。 第9回の解説で説明しました通り、D-MOS素子はゲート・ソース間の接合部容量(Ciss)が大きいと言う特徴があります。Cissが大きいとスイッチング特性に如何なる影響を与えるか?を考えます。

ここでは、Q3とQ2がOn状態から次の動作に移行する時間帯を考察します。

Cissの値が大きい意味・・・Q2の素子がOnからOffに移行する場合、PWMドライバー側の制御電圧が

H信号からL信号に切り替わっても、このCiss成分が存在するので、Offになるまで容量値に見合った分、制御時間がかかる事を意味します。

一方Q1の方は、ゲート側がLからHになれば、このCissを駆動側から充電しながら、OffからOnに

移行します。 この場合、Q1の半導体の立ち上がり時間は、上記のQ2がOffになる時間に比べ、通常

早いのが一般的です。 つまりQ2の半導体が完全にOffにならない時間内にQ1の半導体がOnになる

時間帯が存在する。 故に、図8-5の赤線に示した如くのショート電流が流れます。 これはBTL回路の

反対側の組み合わせもまったく同様な理屈で電流が流れる事になります。 これを貫通電流と申します。

この様子の例を図13-8に示します。

通常t1の事をライズタイムと言い、t2の事をホールドタイムと申します。

Q3がOnでQ4がOffの場合は、上下が逆の関係となります。

このように、紫色で塗りつぶしたエリアが、半導体に貫通電流が流れている時間となります。

このt3はD-MOSの種類で微細に制御する必要があり、この時間でAudio信号の物理特性が種々変化

する事になります。(音質に影響)

通常PWM制御のモータードライバー等は、このような貫通電流をテール電流と呼んでおります。

最近市場で人気のハイブリッド車の心臓部である、PWM駆動型モーター制御の分野でも、この改善に

取り組んでおり、SW素子の更なる高速化と、テール電流の低減に向けて努力が続いております。

具体的には、素子をSiC化し高速SW動作させて、且つテール電流を低減させる方向です。

(SiC・・炭化ケイ素シリコンカーバイド)

モーターは3相型制御が主流で、この相を切り替える時に、上記からくりで貫通電流が流れます。

報道によれば、ハイブリッド車の燃費の約20%をこのテール電流が差配すると言われます。

この新素子は高温度領域で動作可能で、且つ大電力SW領域で、SW損失を激減させる事が可能となり更に変調周波数を上げられる事から、次世代の電力半導体の主流を成すと予測されます。

テール電流の低減は、同時に不要輻射妨害対策が容易になると同義語です。

PWM変調周波数を上げると、コンデンサの容量を少なく出来、小型化に繋がりますので、これが改善への課題となります。(詳細は電源回路で解説)

SiC化の現状は、半導体を作る工程で、ウエハーの直径を上げて大量生産する事が困難で、各社発展途上にあります。(大口径ウエハー製造時、結晶欠陥発生の改善が課題)

Audio分野では、この貫通電流を制御する事で、信号品質を上げる工夫をしております。

n(ナノ)-Secと言う極短い時間の制御ですが、音質改善に大きく寄与しております。

しかし、これはある意味で短絡電流ですので、アナログ回路のアイドル電流制御とは、様子を異にします。

信号処理上は、信号の繋ぎ目を改善すると言う事ですので、その意味に於いてアナログ式AMPと同じでアイドリング電流と表現します。(電流量と物理特性の関係は、アナログAMPと似た挙動)

アナログ式AMPと同様に、D級AMPのハイパワー化はプロでもかなり高度な制御&実装技術を必要と

します。 その最たるものが、負荷短絡等の異常動作に於ける保護回路設計でしょう。

つまり300KHzを超える領域で、高周波大電流を検出し、破壊を食い止める設計はプロとは言え、高度な技術力が要求されます。 制御困難であり、プロでも対応可能なメーカーは限られるのが現状です。

又電源On-Off時のショックノイズ制御も、図8-5に示すドライバー回路から制御され、少ない異音で

回路全体が起動&停止するように工夫されております。

つまり、PWM波の変調度を緩やかに制御しエネルギーの急変を防ぐ工夫がされております。

(出力用リレーの排除)

更にパワーAMPでは、オフセット電圧制御が重要となります。 既に解説しました通り、スピーカー両端に加わる直流電圧差である、オフセット電圧が発生すれば、起動停止時のショックノイズのみならず、

オフセット電流が流れます。 簡単にシミュレーションしてみましょう。 例えばオフセト電圧が3V発生したと仮定します。

仮にボイスコイルの直流抵抗を3Ωとすれば・・ スピーカーに流れるDC電流は、単純計算では 1A と

なります。(この電流が流れ続け、火災の要因となり得る)

僅かなオフセット電圧でも致命的打撃を受けます。 通常制御は、アナログ式・D級問わずオフセット

サーボ制御(ご要望あれば解説)で暴走を防ぎます。 以上の如く数々の工夫を凝らし、ハイパワー領域の音質を改善し商品化されました。

以上解説しました如く、電力用SW素子を含め、まだまだ発展途上にあるのが、このD級AMPの姿です

特に、本格的にSiC素子をAudio分野に展開出来る時代が到来すれば、更に損失が低下しますので

音質向上と、大電力化に寄与する筈です。 (楽しみに待ちましょう)

13-7.デジタルAMPの音量制御

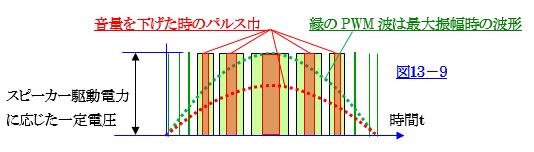

D級AMPは、既に述べましたデジタル音量制御を導入すれば、信号情報をまったく失わないで制御が

可能になります。 そのからくりを以下ご説明しましょう。

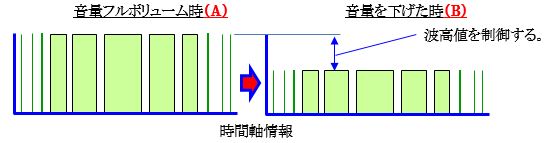

この図で分かる通り、信号電圧下げる事は変調率を下げる事と同義語です。

又デジタルData信号からPWM信号に変換した後、信号の音量制御は、PWMの波高値(電圧量)を

下げれば、同様に音量調節として成立します。

(PWMの波高値を電力駆動段で変調率に変換する工夫が必要)

D/Aコンバーターから出力されるPWM―Dataを使った音量制御で説明します。

デジタルDataの値に基づいてD/Aコンバーターから出力されるPWM信号列の最大振幅が、上記Aの

波形だったと仮定しましょう。 この時音量を制御する手法として、時間軸上に並ぶPWM情報には一切触れないで、電圧のみ下げる制御した時の波形をBとします。 この意味は、一切の情報は時間軸情報に集約されておりますから、単純に電圧が下がる事であり、伝送される情報が欠損する事はありません。 これが、筆者等が開発したデジタルボリュームの基本原理です。

1991年に発表したこの手法は、このPWM信号を即I/V変換器(電流を電圧に変換)で、アナログ量に

戻しておりましたが、D級AMPを駆動する時は、アナログ量に戻さす直接出力すれば良いので、更に

簡便です。

つまりこの手法をD級AMPの前段に挿入するだけで、パワー駆動を含む完璧なデジタル音量調節器が

実現します。 従って、D/AコンバーターとD級AMPの間は、PWM伝送形式で結合します。

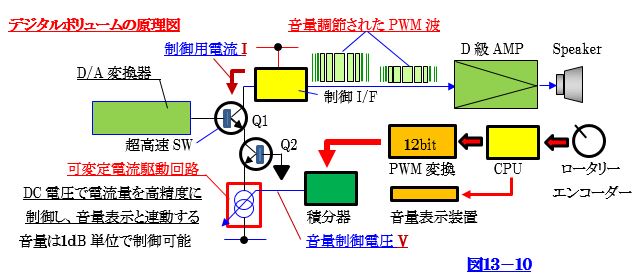

その電流制御式デジタルボリュームのからくりを図13-10に示します。(既に特許が切れており紹介可能)

ここに記述した内容は、1991年に専門雑誌に発表した内容を、モディファイして記載しております。

文系の方にこれを説明するのは、甚だ困難であり、とりあえずこんなもんだ・・と漫画を見て下さい。

拙稿の読者には技術系の方々が沢山いらっしゃいますので、制御ブロック図を示させて頂きました。

動作解説

D/Aコンバーターから出力されたPWM波は、制御電流量Iを駆動する目的で、外部で一端超高速SW

Q1でリトリガーします。 その電流路上に挿入されたQ2はカスコード回路で可変定電流駆動回路との間を、高周波分離します。

ロータリーエンコーダーから送られてきた音量制御信号は、CPUで制御Data列に直し、これを表示器に送ると共に、12Bitの分解能でPWM信号に変換します。

この信号を積分して制御DC電圧として生成します。(この電圧精度がボリューム制御精度になります)

生成されたこのDC電圧の値に比例して、上記制御用電流Iの値を音量用としてコントロールします。

その電流量に比例して、最終的にはD級AMPに送るPWMの波高値が変化すると言う仕掛けです。

ここで重要なのは、制御電流IにはAudio-Dataが同時に乗っておりますので、音量コントロールに

伴って少しでも信号を劣化させてはならない・・と言う事です。

図の音量制御電圧V の影響を、信号側と音量制御側が相互に干渉を受けないようにする為に、

カスコード用素子Q2を介して結合してあります。

この音量調節器は、0~―72dBまで1dBステップで制御が可能で、最大電流と最小電流の比は4000:1

もあり、微細な制御を可能にしてあります。

精度は0dB~-40dBまでが±0.1dB -60dB以下で±0.5dB以下に抑えてあります。

機械式ボリュームは、音量を絞る程ギャングエラーと呼ばれるチャンネル間誤差が大きくなり、通常3dB程度が常識ですが、この手法を使えばその問題も解決します。

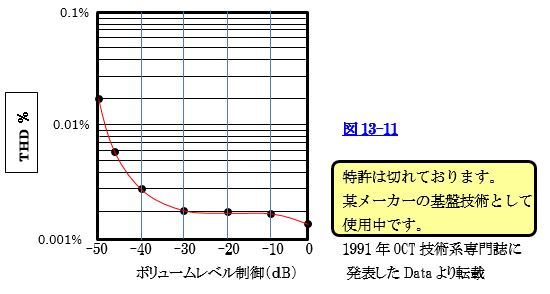

この方式による、ボリュームの実力Dataが手元にあり、且つ既に雑誌に掲載されておおり、秘匿Dataではありませんので、改めて本稿でご紹介させて頂きます。

図13-11に音量変化させた時のTHD(総合歪)との関係を示します。

今から23年も前に、既にこのような技術が確立されておりました。

現代のAudio用途として、十分通用する筈です。

雑誌に掲載した情報以上は、非公開ですのでご了承下さい。

以上の構成でシステムを組めば、音量調節に伴う一切の劣化が無い、理想のデジタルパワー信号処理回路が実現します。 何だかアマチュア向けの講座では無くなったみたいです。・・(失礼)

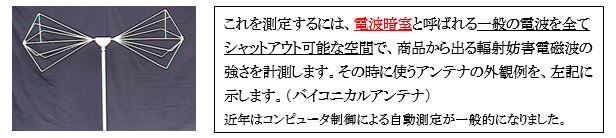

13-8.不要輻射妨害

不要輻射妨害と言う法的規制に、実装技術と回路技術で対応する必要があります。

近年この実装技術の進展により、プリント基板が丸裸でもこの規制をクリアー出来るようになりました。

某雑誌の付録で、このボードが付いている例が散見されますが、この輻射妨害規制を満足しない限り、市場流布は、禁止されている筈です。

丸裸なので、スマホ等携帯電話を30cm以下に接近させない事をお勧めします。(回路の暴走防止)

尚輻射妨害は、国内ではVCCI規格で定義されており、制定された規格を満足しない限り、製品は出荷

出来ないルールです。(自主規制)

VCCI :Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment

ご質問の中に、輻射妨害に関する案件がありますが、何れにせよ上記の規制値を満足しない限り、

法的には販売してはならない事になっております。

(ボード単品ですから、強電界を受ける側の対策が取れない設計であり、問題では・・と感じます。詳細は販売元に問い合わせして下さい。製品では無く、単なる部品扱いになっている?かも知れません。)

一方国際社会では、CISPR-**で制定されており、**は製品ジャンル別に規格ナンバーが制定

されております。 一番厳しいのは車載用電子機器の輻射妨害規格となります。 CISPR-15 Class5

この規格は想像を絶する厳しさが要求され、設計現場をキリキリ舞いさせ、胃に穴が開くほどの困難さの技術的対応力を要求します。

CISPR: Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques (フランス語)

(シスプルと読む) 国際無線障害特別委員会

上記国際規格に、国内も準じて運用されるのが一般的です。 輻射妨害は装置から出る側の規制と、

携帯電話等の強電界を受けた時、機器の誤動作に対する耐入力性能について、設計基準が制定されております。

規制周波数帯域は、製品ジャンル毎に違いますが、家庭用Audio製品の場合、情報処理関連製品の

ジャンルとなり、30MHzから1G(ギガ)Hzまでの帯域で規制がかかっております。

(230MHzを起点に周波数の上下で規制限界値が異なります。)

近年携帯電話の発達により、更に高い周波数帯域まで規制対象となる、規制変更が加えられるようです。

上記にご紹介したD級AMPの変調周波数は、高くても500kHz程度ですが、その高次高調波は約10

倍程度の帯域に、輻射エネルギーの中心点が出現する事が多く、30MHzから500MHz付近まで輻射

エネルギーが広く分布しており、この妨害電磁波を抑圧する実装技術を必要とします。

この妨害電磁波を測定可能なサイトを、自前の工場内に持つ企業は限られており、公的機関に頼って、これを測定するのが一般的です。 (大手企業は、自前で公認の測定サイトを持っております)

13-9.D級AMPのまとめ

特徴を整理してみましょう。

1) 電力変換効率が97%程度は簡単に得られる。・・8Ω負荷

2) 高効率故に、特にホームシアター用途の多chシステムに有利。

3) 放熱器が小さくて済む。

4) 実用電力容量が大きい。(アナログ式の2.5倍程度は取れる設計が可能)

5) スピーカー駆動能力に優れる故に特に、現在はWoofer用途に推奨。

6) THD・S/N性能は既にアナログ式を上回る性能を有する。

7) 音質劣化要因のリレーを挿入しなくて良い。(注意:提供半導体メーカーによって差異あり)

8) 高周波帯の不要輻射妨害対策が必須で且つ設計ハードルが高い。

既に積分器解説の項でお気付きの通り、スピーカー両端に容量がぶら下がる回路形態をとります。

故に、スピーカーが発電機に化ける現象の、発電電圧はこの容量で高い周波数はシャント(ショート)

され、低い周波数はインダクタンスを経由して、電力SW用半導体でシャントされる構成です。

音質と絡み、積分器はノウハウの宝庫ですが、部品解説の項で改めて解説する予定です。

アマチュアが自由にハンドルする事は不可能なAMPですが、省エネルギー時代に最も相応しい、新たなる増幅器であると断言できます。 今後の課題は、更にPWM変調周波数を上げ、音質改善への努力が為されるでありましょう。 大電力系のD級AMPで、実験室レベルでは800kHz程度の変調周波数で動作するAMPは実現可能です。 SiC素子の導入に期待したい処です。 変調周波数は、LSI化で更に上げる事が可能ですが、同時に不要輻射対策が、幾何級数的に設計困難となります。

周波数が上がるに従い、線路上に流れる電流モードが変わります。

専門的には、表皮効果と申しまして導体中心には電気が流れず、銅線の表面しか電流が流れなくなり

ます。又プリント基板を作っても、銅箔中央部には電流が流れず、外周部にしか電流は流れません。

Audio用の音質を、このD級AMPで改善する為には、まだまだ乗り越えるべき課題が山積しております。

しかし技術トレンドとして、半導体メーカーを先頭にし、これからも数々の技術開発が為され、これらの難題を、克服して行くと考えられます。 これらは全て 「コテコテ」 のアナログ技術を必要とします!

しかし、その先頭を切る半導体メーカーは全て海外メーカーでありましょう。

昔の経営者はリスクを取って、Made-In-Japan品質を訴求しましたが、既に解説しました通り、日本ではアナログ技術基盤が崩壊し、工業技術力が大きく低下した今・・これは夢想に過ぎない?

チャレンジ精神を忘れた経営屋もどきが、今の日本では大問題でしょう。

発電の為の油代も稼げない?・・OBとして危機感を覚えます。 Audio製品もイノベーションが必要!

当然これを支えるのは、ユーザー様であり、この支え無くして進展はあり得ません。

● 真のデジタルAMPの存在 ●

真の意味でのデジタルAMPは存在するのか? と言うご質問がありました。 答えは、Yes です。

某車載用Audio機器メーカーで開発されたと聞きます。(世界初)

試聴はしておりませんが既に発売されております。 詳細は下記へ・・

http://www.clarion.com/jp/ja/products-personal/navigation/Z8_Z17F/index.html

これはスピーカーのボイスコイルを6層にして、これに直接変調されたデジタル信号を加えて、スピーカーの振動から、空間上でアナログ信号に変換すると言う仕掛けです。車載専用ですが、原理的には他への応用が可能な筈です。詳細は製造 メーカーに直接お問い合わせください。 この技術も誕生したばかりですが、育てばAudio技術に新しい1ページを、加える事になります。D級AMP解説はこれで了です。

爺の喫茶室へのアクセス

↓↓↓

http://ziinokissa.jugem.jp/

リタイヤ爺様へのご質問、ご感想、応援メッセージは

↓↓↓