【Z・特別講義7】

[ BTL 接続、AMP の最大出力と平均電力について ]

第7回 寄稿

前回に引き続きパワーAMPの基礎編をお届けします。その前に質問を頂いている案件の、ご回答から

進めましょう。

第六回寄稿で、音質は真空管AMP礼讃で半導体式AMPは評価が低いと思われた方が、いらっしゃい

ました。 改めて筆者の見解と立場を述べます。

音質世界は、全て**の程度問題であると捕えております。(投資に見合うか否かは個人的価値観)

真空管の良さと、半導体の良さは別物であり、各々物理的な特徴を備えております。

その特徴が、夫々の音質を構成する要素になっているのであり、その詳細について縷々説明させて

頂いている通りです。

増幅する物理特性は、素子性能としては真空管が圧倒的に優れている事は事実であり、これに伴う音質は厳然と存在します。 但しエネルギーを取り出す手段に出力トランスを仲介する場合が大半であり、

又それに伴う電気特性に起因する音質も存在します。 一方半導体AMPで無いと、再現不可能な音質ジャンルも厳然と存在します。 従って、何れを選択されるかは、これらの情報と試聴から、個人的に

判断される性質のものだと考えます。 筆者の個人的見解の記述は、お許し願いたいと思います。

●デジタルボリューム●

ご質問の中に信号処理bit数が上がればデジタルボリュームが成立する・・云々とありましたが、これは下記理由で、現時点では推奨出来ません。

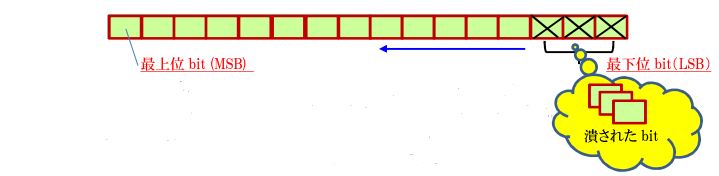

純デジタル的にボリューム制御する・・の真の意味は、例えば16Bitの信号ソース源で、音量を下げると

は、15bit・・14bitと処理bit数を下げて音量を低下させます。

つまり下図のイメージです。 これは情報量を減殺する以外の何物でもありません。

音量をデジタル式に絞るとは、Dataを下位bitから順番に上位bit方向に潰して行く事です。 潰された下位bit分が持っている情報は消滅します。

故に信号品質がダイレクトに劣化します。 達磨落と同じイメージです。

この内容はBit数が24Bitになったとしてもまったく同じ事です。

つまり真の24Bit精度が仮に有ったと仮定しても、まったく同様に下位bitから情報を潰して行く事で音量を制御します。 完璧な24bit精度を維持できない事になり、原理的にはお勧め出来ない・・が結論です。

DSP(Digital signal processor)内部の演算精度と信号ソース源のbit精度と混同なきよう、ご注意下さい。

DSP内部の演算精度は、現在48Bitを経て64bit等に移行しているようですが、この演算精度を幾ら上げても、デジタルボリュームで情報量を失う事には変わりありません。近年32bit対応のDACが出現し、本課題への改善が見られます。高級マニア対応製品に限られるようです。やはり以前ご紹介しましたI/V

変換器を使った、上記のbit精度をまったく失わないボリューム制御手法に、性能的には止めを刺します。

従いまして、 DSPを使った本格的なボリュームは、Hi-fi再生には向かないと、過去体験より筆者は考え

ております。 筆者も、アマチュアで自作すれば抵抗ラダー式ボリュームしか対応出来ません。(笑)

拙宅のシステムには、プリに相当する機能がありません。(データセレクタのみCDに内蔵)

(マスターボリュームはチャンデバに内蔵。 接点式抵抗ラダーの参考情報は下記)

http://www.amtrans.co.jp/online/attenuator/main.shtml

DSPを使った信号処理は、演算処理Bit数を上げる事が唯一の音質改善手段となります。

更に、時間軸を簡単に制御できる優れた点があり、アナログ処理では真似が出来ない利点です。

演算精度を上げ、信号処理精度を幾ら向上しても、音量調整にこれを使えば、音質劣化する事と同じ

で、真のハイビット処理次元からは、厳密な意味で劣化は避ける事は出来ません。(聴感上の評価云々の次元は別で) 音量調節は、アナログでもデジタルでも難しい設計ジャンルである事は同じです。

デジタル回路でもSimple is bestはシステム構成上の重要項目です。

但し、映画の如く各種信号処理【エンコード】が前提で、システムが成り立っているのに対し、異議を挟む立場にありません。 あくまで2ch再生に特化し、如何にピュアーに楽しむかと言う次元でのお話ですので、誤解なきようにお願いします。

映像と1:1で音声信号を【エンコード】したマルチチャンネル再生は、夫々専用処理bitを持っており、これ

を専用の【デコーダー】でDSP演算した後、専用AMPで再生する事は、真に効果的であるのです。

映像視覚と音声信号が相互補完されるシステムでは、映像抜きで音だけ聞いても気の抜けたビールの味でしかないですよね。 これは、ジャンルの違う趣味だと筆者は考えます。

当然2chに特化して映像系ソースでも十分楽しめます。但しスーパーウーファーの追加は必須でしょう。

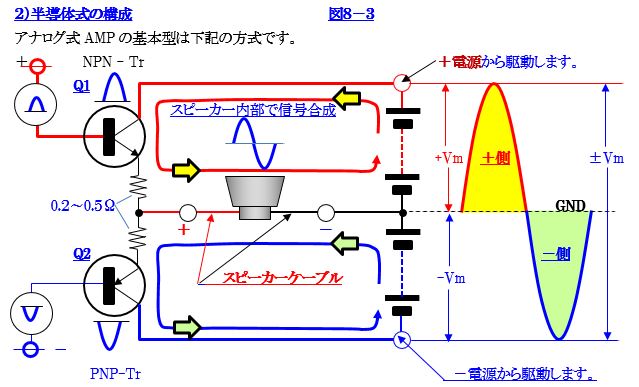

8-2.B級プッシュプル型AMP

信号ドライブ段は原理図であり、最終回路ではありません。

半導体式も動作原理は真空管と同じで、+側と-側を別々に増幅し、合成する事は同じですが、半導体式はスピーカーの内部で信号を合成する事が決定的に違います。

即ち回路構成の一部として信号合成系に、スピーカーケーブルの存在があると言う事にご注目下さい。

ケーブルの音質論争を巻き起こす主要因がここにあります。

しかも大電流でエネルギー伝送線路長が長い!!。

真空管式は、信号合成に使う伝送線路がごく僅かです。(長くて10cm程度)

ここにも真空管式が決定的に有利な原因がここにも潜んでおります。 しかも電流が数十mAと僅かな

電流。 それに対し半導体式では、4Ω負荷で300Wクラスになれば、ピーク電流で12Aを越えます。

スピーカーケーブルは、行と帰りで伝送特性が、完全に等しくないと信号合成上歪となります。

当然、接触部品等線路上の電気特性は、微細エリアまで含み電流リニアリティーが+側と-側で完全に等しいと言う前提で成り立ちます。当然左右のチャンネルで、スピーカーケーブル長が完璧に等しくないと、左右チャンネルで音質差が発生します。

大電力を扱う部品の中で、最も厄介な存在の一つがこのスピーカーケーブルであると申せます。

例えば、パワーAMPのリニアリティーを考える場合、微細領域の電流リニアリティーと、大電流領域の

電流リニアリティーも、まったく同列で考える必要があります。

つまり、12Aクラスの電流と数μA(0.000001A)クラスの電流領域に於けるリニアリティーの確保が同時に要求されます。 これが半導体式AMPの特徴なのです。

スピーカーケーブル伝送線路上にまつわる種々の特性問題等は、次回寄稿で深堀する予定です。

D級AMPを含めて半導体AMPのアキレス腱なのです。

最初に太く短く・・・と記述しましたが、性能上は電流リニアリティーに関連し大きな問題を含んでおります。

半導体式もQ1とQ2のトランジスターで増幅特性は同じ物が要求され、マッチドペアーを使用します。

図7-6のQ1のトランジスターはNPN型トランジスターとよばれ、Q2はPNP型トランジスターと飛ばれ

ます。 この図から分かる通り、NPN型とPNP型で流れる電流の方向が逆になっております。

一般的に、このPNP型トランジスターは原理上電流増幅度を上げる事が難しく、従ってマッチドペアーを構成する上でNPN型トランジスターと増幅特性を合わせる事が困難です。

半導体メーカー側でこれを管理して、部品を供給しております。

真空管であれば、まったく同じ設計仕様の品物が使えますが、PNP型とNPN型は物性特性が異なり、

これも半導体式AMPが不利になる要素となっております。

上下の半導体の接続特性を改善する目的でAB1級式が使われており、一般市販のパワーAMPは、

B級と表現してもその全てはAB1級式と考えて間違いありません。

この接続領域にアイドリング電流を流し、リニアリティーを改善する処理を行います。(AB1級AMP

半導体は原理上、微小電圧領域でOffからONになる電圧(閾値)がきまっており、その電圧は0.6V

以上を必要とします。 つまり微小コレクタ電流領域ではNPN型とPNP型では、動作が繋がらず此処に

バイアス電流を流し、この非直線領域を消す必要があります。

この電流をアイドリング電流と称しております。

この値も温度で変化しますので、温度補正回路を内蔵しております。

更にこの電流量は電力変換に取っては無効電流となりますので、大きい電流は流せません。

この分量は、半導体の特性に合わせて適量を選択します。 微小領域の歪特性を計測しながら決定する事が多いのですが、聴感上にも影響を与えます。 無効電流ですから放熱まで影響を与えます。

更にハイパワーを要求される場合は、Q1とQ2のトランジスターを複数個並列に接続して回路を構成します。 例えば、300Wクラスなら並列に3~4個接続し、ステレオAMPで最低12個の電力用半導体を使用します。 即ち、電力量に応じて並列接続する個数を調節し、電力の分散を図る設計となります

ので、この放熱板も巨大となり駆動する給電回路を含め、資金投入額が巨額となり商品価格が高額化

する事となります。(商品設計の場合 一般的には、並列接続の基本は音質対策ではありません。)

1KWの出力電力を扱う場合、16個のパワーFETを並列にしたモノーラルAMPまで存在します。

(プッシュプル回路で32個ものパワー素子を投入) しかしこの場合、マッチドペアー化がますます困難になります。 その意味からも、ハイパワーアナログAMPでは、高音質を追及する設計は、難易度が高くなります。 この条件に加えて、電力を供給する電源もプラス側とマイナス側の電圧が完璧に等しくないと、信号歪の原因となります。 この意味は負荷電流を大きく流した場合と、小さい電流領域で、電圧が完全に等しくないと歪の原因となります。

半導体式は大電流を扱いますので、ここで言う電流量の変化に伴う電圧の変化が重要になります。

物理上全ての部品には抵抗があり、オームの法則で差配されます。

この意味は電源の電圧特性が、プラス側とマイナス側で同じ抵抗値が必須になる次第です。

詳細は電源回路と音質で解説する予定です。

あらゆる意味で、真空管式に比べ背負っている設計上のハードルが高いと申せます。

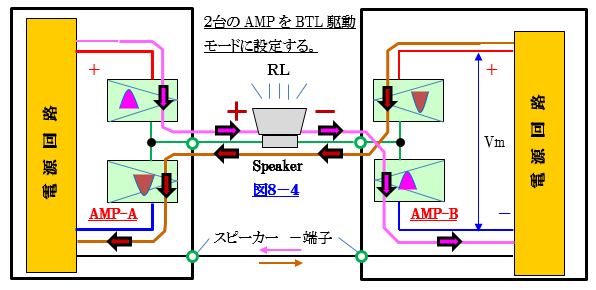

8-3. BTL接続AMP

この方式はパワー増幅器2台で、一つのスピーカーを駆動する方法です。 アナログ式でもデジタル式

でも成立します。 大きな特徴は同じ電圧から4倍の電力量がスピーカーに供給できます。

名前の通りブリッジ接続と呼ばれる駆動方法です。

アナログAMPでは、2台のパワーAMPの特性が厳密に揃っている必要がありますが、極端にハイパワーが必要であるとか、特殊な場合に限られる様です。

それに代え最近ではD級AMPが省エネ時代にフィットすると言う事で、このBTL接続方式が脚光を浴び

ております。 特にパワードスピーカーの如く、製品内にビルトインされるAMPに採用される傾向が多く、又薄型TVもその大半が、既にこのBTL駆動のD級AMPに置き換わっております。

ミニコンポ等も現在の市場ではD級AMPが主流を成しております。(アナログAMPを探すのは困難)

- アナログ式BTL駆動回路構成

電力を扱う部分の原理図を図8-4に示します

解説

AMP-AとAMP-Bを上図にように接続します。 そして方向の信号は

の方向に電流が流れる

ように構成し、その逆で 方向の信号は

の方向に電流が流れるように構成します。

つまりスピーカーの振動板が前に出るタイミングを、信号のに合わせて接続します。

+側振幅の信号と、-方向の信号はスピーカー内部で合成します。

この電流の流れ方は、お互いにたすき掛け状になっておりますので、スピーカー内部には往復電流が

流れます・・ 即ち信号には反転増幅器が必要になり、予めその装備を必要とします。

つまりパワーAMP2台で駆動しますので、電圧使用効率は片方の波形に対してAMPが+側電圧から

-側の電源電圧までフルスイング出来ます。 よって電圧が2倍でスイッチングしますので、電力は4倍になります。 電力式は7-1式から7-4式が適用出来ますが、電圧が図8-3の2倍になるのと等価です。

冒頭にも記述しました通り、音質的には、独立した2台のアナログAMPの電気的な特性が完全に揃っていないと、信号歪として現れます。

アナログ式で特にハイパワーが要求される場合には使われますが、この駆動方式による電力は、理論的にはピークで4倍取れると申しても、AMP単品の設計上の給電能力に制限があり、市場に出回っている

AMPは、2倍程度の電力増加に留まり、且つ質的には上記理由で、筆者は推奨困難と考えます。

音が良い云々の記述が散見されますが、音量が上がるとあたかも音質が良くなったように錯覚する事が大半でしょう。 特に低域側でのパワー感が上がりますので、良くなった印象を持つ筈です。

商品としては、それで良いかもしれませんが・・。

音質的にはスピーカーケーブルの比では無く、その影響度は大きい事が大半です。

理論上は、1台の中でBTL接続された形式のAMPを使う方が断然有利でしょう。(経済的にも)

2)半導体式BTL回路

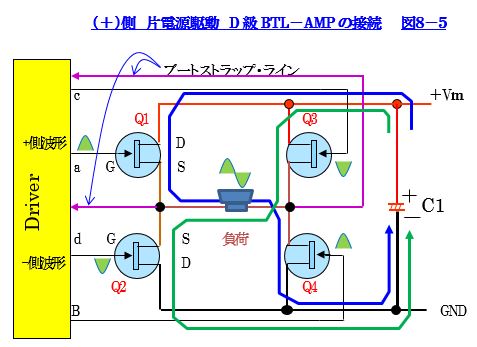

では、1台でBIL構成AMPとした場合を説明します。 図8-5に片側+電源のみで駆動した場合の

D級―AMPのファイナル増幅段を示します。

C1と言う電源タンクに電荷を溜めておき、同様にたすき掛けになるように電流を流します。

信号は+VmとGND間でフルスイングしますので、電力値はP=(+Vm)2/2RLが成立します。

但し注意すべきは、スピーカーの両端には信号が無い時は、+Vm/2のDC電圧が常時かかっており

ます。 スピーカーの+と-側は同じ電圧でありDC電流は流れません・この関係の崩れがオフセット電圧です。(DC・・直流 Direct Current AC・・交流 alternating current)

AMPの起動停止時間内で、このオフセットが発生しない制御がドライバー側からかかります。 この制御により、ハイパワーでもスピーカーとAMPの間にはリレーが不要となる設計が主流を成しております。

片側電源の場合は、電源側のスイッチ素子Q1とQ3は、電源電圧以上の電圧を加えないとOn状態

になりませんので、その為の仕掛けが必要です。

つまり上のトランジスターがOffからOnになるタイミングで、片側から応援電圧を求める仕掛けが必要になります。・・・この仕掛けをブートストラップと申します。(ドライバー内部で処理)

この追加エネルギーを頂くラインを記述してあります。(ブートストラップ・ライン)

このQ1からQ4までのOn抵抗値を0.04Ωとして種々計算した例を示しておりました。

つまり、常時2個の電力半導体がOn状態になりますので合計0.08Ωとして演算例を示した次第です。

この様に電力半導体Q1とQ4が同時にOnになるタイミングで、スピーカーにはの電流が流れ、逆にQ3とQ2が同時にOnになるタイミングでは、逆方向の

の往復電流が流れます。

即ち、電源電圧+VmとGND間でフルスイングする事になります。

片側電源の中だけ動作するA級又は、シングルEND方式と言われるパワーAMPと違い、同じ電圧から

4倍の電力が得られます。

D級AMPと呼ばれる形式は同じブリッジ形式ながら、2台で動作するアナログAMPに比べ、 同じ1台の

AMPの中で回路が完結しており、正しくバランスするように構成出来ますので、あらゆる性能がアナログAMP2台で駆動するより、遥かに優れた物理性能が得られます。

D級AMPでは、図8-5のQ1~Q4は、電力半導体素子でD-Mosと呼ばれるパワーFETを使う事が

一般的です。 片電源駆動の場合は、全て同じ設計仕様の電力素子が使えますので、性能的にも

マッチドペアーを取る事が楽となり、アナログ式AMPより遥かに条件が有利となります。

しかも変換効率が高いので、並列接続しなくても短時間の最大出力は、700Wクラスまでなら、BTL

接続では4個のパワーFETで設計が可能になる特徴を有します。(Simple is Best)

更にアナログ式AMPに比べ、片電源駆動なので信号の側と

側は同じ電源回路からエネルギーを供給する事が可能です。 この意味では、プラス側とマイナス側の給電電圧特性を気にする必要が無いので、その分高音質化設計上は有利に働きます。(往復電流の電源電圧は完璧に等しい)

D級AMPの信号形式は、PWM方式と呼ばれる波形を使います。

Pulse Width Modulationとは?電圧が一定で、時間軸方向にOn-Offの長さが変わる変調方式です。

詳細はD級AMPの解説項で説明します。

この方式は、音量制御に対して信号のリニアリティーを損なわないと言う最大の特徴を備えており

ます。よってプリAMPでシステムの音量を調整しなくても、パワー段で直接音量を制御すれば、音質

改善に大きく寄与出来ます。 但し制御方式は唯一PWM波の変調度を変える方式に限定されます。

(詳細D級AMPの項)

以上の理由でD級AMPは、高音質化への可能性が高い次第です。

即ち、ハイパワー化と同時に高音質化に対し、この方式は貢献出来る筈です。

AV-AMPの多チャンネル化に対して有利になりますので、この分野からの導入が盛んに行われており、既に高音質製品も発表される段階になりました。

筆者も600WクラスのD級AMPの開発に参画しましたが、音質はかなり高いレベルに到達しております。

但し、アナログ技術的要素を沢山取り入れる必要があります。(ここもノウハウの塊です)

不利な点は、不要輻射妨害対策と呼ばれる電波障害対策があり、高度な実装技術が要求されます。

§9. AMPの最大出力と平均電力について

図2-1の周波数帯対エネルギー特性を考えた場合、エネルギーのピーク値に対して平均した電力量

は、最大時の何%程度で考えたら良いか? AMP側への物理的要求条件を考える必要があります。

つまり平均電力量とは、連続して動作する電力量を意味します。

更に拙稿の4-4項で考察した通り、スピーカーと聴取位置との関係及び聴取する平均音量でも、この関係条件は大きく違って来ます。

9-1.最大電力と平均電力量

全周波数レンジに渡って発生する最大エネルギーに対して、平均した電力量は最大値の〇〇%程度

で、設計するか? これは各社バラバラです。

実用最大出力と定格出力の2重表示されますが、定格出力電力の定義が、連続使用可能電力量か

否かは製造メーカーに問い合わせて下さい。

平均電力量は、拙稿の4-2表を見ると、最大値に比べてかなり小さい事がわかります。

この連続使用の時間の定義と、使用する周囲温度の定義も合わせて必要です。

市場実態を分析してみますと、(平均電力量)+(ある瞬間に於ける最大電力)で半導体が破壊される

事故例が、頻度は少ないですが、存在する事は事実です。

(発生率は、業界秘密なので明らかに出来ません。製造社間で差あり。)

つまり最大100Wと表示されたAMPは、連続して100Wは出せないし、出しても一般家庭では図2-1より無意味と申せます。 例えば、実用最大電力100W・・と言う言葉は、定格負荷抵抗で概ね1分以内程度なら全周波数帯域で100W出せましょうが、これは平均電力量が低い時には十分適用可能でしょう。

平均電力量が設計限界近くで運用され、破壊する場合は、この最大出力の運用条件が、能力を超えている可能性があります。 ここで言う処の最大電力量の定義も、メーカー間で設計条件は異なります。ハイパワー状態で、限界までAMPを酷使する必要があるなら、平均電力量が大きい、1ランク上の

AMPを使う必要があります。

ご紹介しました設計限界仕様は、Audio機器製造各社で違っており、内容までは筆者は知る立場にありま

せんし、信頼性設計基準は、各社独自の運用基準を持っております。

再生音圧とAMPの電力量との関係は、拙稿の 4-4項 を参照し、ご自分の最適電力量をご検討下さ

い。 9.2項に示す如く駆動スピーカーのインピーダンス特性によっても、限界値は違って来ます。

スピーカーの音圧と最大電力の関係は、拙稿の表4-3を参照下さい。

スピーカーの負荷インピーダンスは、大きく変化しております。

このインピーダンスカーブに配慮した電力量設計が通常なされます。

この対スピーカー・インピーダンスへの設計基準(品質基準)は、これも各社で異なります。

9-2.スピーカーによってAMPの最大出力電力は変動する

スピーカーのインピーダンス値によって、AMPが供給する最大電力量は違って来ます。

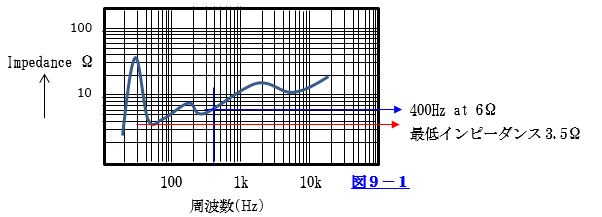

まずスピーカーのインピーダンス例を図9-1に示します。

例えば、定格インピーダンスが6Ωと表示されたスピーカー装置があったとしましょう。

その時の周波数は、400Hzで定格インピーダンスが発表されていた。

一般的に良心的なメーカーは定格インピーダンスと、合わせて最低インピーダンスを表示します。

スピーカーの工業規格の設計ルールは、最低共振周波数から上の一番下がったインピーダンス値を

以て、定格インピーダンスとすると言う運用をしていた時代を経て、現在は定格インピーダンスの値は

製造 メーカーの都合で規定出来るとされております。(・・と記憶)

図9-1の例では、6Ωとメーカーが規定しております。しかし、最低インピーダンスは3.5Ωに低下して

おります。 過去この最低インピーダンスを表示しなかった事で、これをドライブするAMPが破壊する

事例が頻発し、一時期この最低インピーダンスは、定格インピーダンス値から-20%以内である事と言う

業界運用がなされた時期がありました。

しかし、現在ではこの規制も撤廃されておるようです。(各社の自主規制に任せる)

それではAMP側から見た駆動能力を見てみましょう。

図9-1の場合は、AMP側は定格出力値として、4Ω駆動で最大○○Wと表示されたAMPを使う事を

推奨します。 一般的には、6Ω駆動で最大○○Wと表示されれば、6Ω負荷の平均電力は完全保証

されます。しかし、この半分の3Ω負荷では、短時間動作のみ保証するのが一般的です。

このケースでは3.5Ωですから、6Ω定格のAMPでは、破壊までのマージン不足に繋がります。

つまり3Ω負荷に対しては、ごく一般的な使い方の動作は保証しますが、連続動作の保証は致しません。 ・・と言うのが普通のAMPです。 例えば製造側の表示として3Ωの時はミュージックパワー云々との記述がある筈です。 これは短時間動作なら問題無いとの態度表明です。

従いまして、この場合は定格負荷4Ω最大○○Wと表現されたスペックのAMPを推奨します。

インピーダンス変化した場合の、出力電力を演算してみましょう。

定格6Ωで100WのAMPがあったと仮定しましょう。 この時の必要な電圧maxを求めると・・

Vmax pp=√2×電力P×負荷抵抗RL =√2×100×6 =約34.7Vpp

検算してみましょう・・ P=(34.7)2 ÷(2×6)=100.34W

ここで負荷を6Ωから3.5Ωに変更して電力を計算してみましょう。

AMPにかかる電圧は変化しませんから・・電力は同様に P=(34.7)2÷(2×3.5)=172W と計算出来ました。 負荷を3.5Ωにすると1.72倍の電力を、強引にAMPから引き出す事になります。

まったく同じ理屈で、負荷抵抗が定格値の半分になれば2倍の電力を、強制的にAMPから引き出す事

になります。 よって、AMP製造 メーカーでは定格負荷条件で、平均電力は供給出来ても、定格の1/2

負荷抵抗時には、2倍の電力量を平均して供給する事は出来ない。とその設計品質を表明している次第です。

9.3 スピーカユニットのインピーダンスが下がればAMPが破壊する危険度について

負荷抵抗値が1/2の時、ミュージックパワーでは動作を保証するとの記述がありますが、この中味は一体

何でしょうか?。この中味を詳しく調べてみましょう。

●電流の流通角●

ここで、電流の流れる時間について考えてみましょう。 分かりやすく・・1kHzと20Hzで、流れる時間を

比較します。 電流波長=1/τ で表す事が出来ます。

1÷1kHz=0.001 (1mSec)

1÷20 =0.05 (50mSec)

分かりやすく申しますと、20Hzの信号は、1kHzよりも50倍長く、半導体の中を電流が流れ続けると理解出来ます。 この電流の流れている時間の事を、専門的には電流の“流通角”と申します。

(正確には、波形の半サイクル分の最大電流を問題にします)

ここで負荷抵抗が下がった場合を想定しましょう。 6Ωで動作保証出来て、 3Ω負荷でミュージック

パワーで破壊しない設計とは?。 例えば、ミュージックパワーと申しても、20Hzで3Ωの場合、最大

電力の供給が出来ない可能性が発生します。 半導体電力素子には、絶対最大電流に対する設計要件があります。電力の平均熱量計算をすれば良いのですが、これとは別次元の、半導体の持つ瞬間最大電流による過度熱と言う設計要件を同時に満たす必要があります。

つまり、瞬間的な絶対安全動作電流領域と言う概念です。 ASO 領域(Area of safe operating)

この安全に電流を流せる、物理的な領域限界を、ほんの僅かでも超えた瞬間、破壊に至ります。

さて・・この破壊モードですが、当然負荷抵抗が小さい程、安全動作エリアから破壊エリアに接近する事となり、安全動作に対するマージンが不足する事になります。

更に、この安全動作領域から、破壊に至る領域に踏み込む時間にも制限があります。

この時間は、流れる電流によっても、動作させる電圧によっても変化します。(結局電力量で決まる)

通常100μSec以下の領域で問題になります。

破壊に対しては、プロテクション回路が動作し、この時間は、通常50μSec以下の時間領域で、純粋にハードウエアで制御します。

理屈上は、破壊しないように設計されておりますが、ここで上記信号電流の流通角の問題があります。

即ち、20Hzなど低い周波数領域では流通角が長い故、6Ω負荷ではこのASO領域に対し、十分な

マージンを見た設計が為されていても、定格の2倍の電力を強引に聞きだすモードでは、20Hz領域

では破壊までのマージンが大きく不足します。(半サイクル分のピーク電流)

・・20Hzで説明しますと・・

50mSec内に流れる電流量を判断し、50μSec以下の時間内で安全か否かを見極めてプロテクション動作させる必要がありますが、100%これが働くか? ・・と言う信頼性担保の課題があります。

即ち、壊れる筈が無い設計でも、破壊までのマージンが少ない、グレーゾーンで使った場合、動作を保

証出来ない可能性が生じます。

例えば

再生時に低音域をトーンコントロールで、大きく持ち上げて運用されると、AMPとしては超過酷な状態

で動作を強要する事になります。

この問題を根本的に対処する方法は、上記ASO領域の拡大しか手段がありません。

その手法として、電力段のパワートランジスターを複数個並列接続して、平均電流と瞬間最大電流に

対して、そのドライブ能力を上げる設計法を採用します。

ご質問として・・

●ショートした時はたいてい保護回路が働くのを考えるとImpedanceが低くなると基本的に保護回路が

入っており、保護してくれると考えているのですが、間違いでしょうか。● を頂戴します。

以上のご説明から分かる通り、スピーカーのインピーダンスは低い周波数程、低い傾向があり動作限界のグレーゾーンでは上記理由で、平均運用電力量が大きく、且つ低音を持ち上げて再生すると言う、最悪のケースを想定した場合、この領域に於ける破壊までのマージンが極度に少ない状態で動作をしている事になります。この最中に、プロテクション回路が働かない、ある瞬間の流通角が長い信号が入力されるモードで、破壊に至る・・この課題を含んでいる事を、正しくご理解下さい。

この最悪ケースを各社想定した設計を行いますが、量産した場合の物理パラメータ上の品質管理上の問題も包含されます。

以上全てを見切った、安全上の閾値を設計条件の中で想定しますが、最悪のレアーケースでは対応

不可能な状態に陥る事が、残念ながら市場で散見される事は、事実です。

既に解説致しました如く確かに、最高級品では、8Ω100W 4Ω200W 2Ω400W 1Ω800W

(但しミュージックパワー時)・・と、表示された超弩級パワーAMPが存在します。

これは2Ω負荷時、平均電力量で連続動作する事を保証しているAMPだと読めます。

1Ω負荷では、ミュージックパワーとありますので、低音を大幅に持ち上げ且つ平均再生電力が大きい場合、高級AMPとは言え、同じく破壊する危険性が増す理屈となります。

2Ωの値が平均電力で保証出来るので、当然条件の良い4Ωから上の負荷条件は、設計的には軽負荷条件となる次第です。(如何なるAMPも限界を超える運用では破壊します)

このように、負荷抵抗の半減に比例して、電力量が倍々ゲームで増加する設計は、給電装置に巨額の投資を強いる事になります。 その意味では電流リニアリティーが優れていると申せます。

但し、スピーカーコードの存在を加味した上で、システムトータルで論じるべきでしょう。

これは高級品として、低インピーダンス負荷でも安心してドライブするパワーAMPであると申せます。

このようなモンスター級AMPを登場させる因を招いたのは、スピーカー側に責任があると申せます。

インピーダンス低下=振動系重量の増加=低音領域の剛性を上げる=能率低下・・と続いて行きます。

これを阻止するには、磁気回路の工夫=磁力増加=能率Up=希少金属の使用=高価・・と続く。

皆さんだったら、何れを選択されますか?。 4項に記述した内容と合わせて読み ご判断下さい。

振動系重量増加は、豊かな低音感に繋がりますし、磁力増加なら締まったスピード感のある低音感へと繋がります。 Audio装置は全て〇〇の程度問題なのです。

投入コストと得られる結果との攻防で決まりましょう。

しかし能率が82dBで良い・・とは言えませんよね。。 少なくても90dBは確保されるべきだ!が筆者の持論です。 近年では希少金属を使わない強力なマグネットの研究開発が進んでおります。

§10. AMPの駆動方式によるエネルギー変換効率

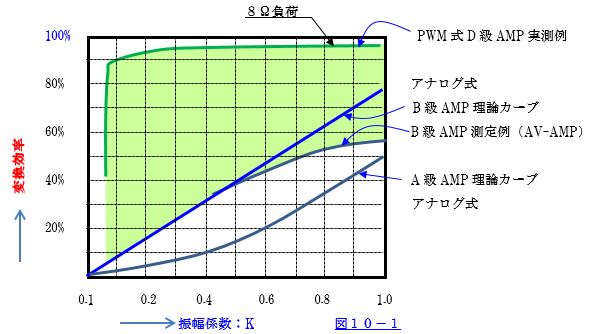

各種増幅方式による、電力変換効率を示したグラフを図10-1に示します。

このグラフは、投入した電力量に対して、実際にスピーカーで消費される電力比率を表しております。

これはあくまで一例ですので、世の中の製品が全てこの性能だと勘違いしないで下さい。

(ご注意) このカーブは給電回路部の損失と、他の回路部での損失は含んでおりません)

筆者の実績では、純アナログAMP方式の、電力変換部の最大効率は、約70%程度でした。

このカーブは横軸の出力を全てのAMPに適用出来るよう、振幅係数の形で表現してあります。

例えば、最大50WのAMPなら、Kの値が1.0の処がその値に該当します。

B級―AMPの理論上の変換効率と、実際の製品(AV-AMP・2ch同時動作)の測定例です。

特にA級AMPは理論上からも、変換効率が大変劣る事が分かります。

D級とB級の実測比較例では、塗潰した範囲内の電力量が改善された事になります。

ここでは、特に日常使う頻度が高い音響電力領域に於ける、変換効率が高い事にご注目下さい。

D級AMPは、ご覧の如く非常に変換効率が高いので、発熱量が少ない特徴を有します。

逆に申せば、同じ出力表示のAMPでも、連続して出力可能な平均電力量を大きく設計出来る余地を

持っている事が分かります。 (D級AMPの詳細は別途解説)

D級AMPは、最大出力電力量に対して、平均電力量を大幅に増加させても、経済的に優れた製品

を供給出来る可能性を秘めております。

もっと積極的に申せば アナログ式AMPより、設計品質を上げた上で、お安く提供できる筈・・。

突っ込み過ぎると、(もう既に?)・・現役世代からお叱りを受けますので、この辺で止めておきます。(笑)

尚D級AMPの微小電力領域での効率低下は、D級AMP解説項で扱う予定です。

重要な事は、最大出力電力と連続動作可能な平均電力量が存在する事をご理解頂く為に、提示させてい頂いた次第です。・・・設計限界の歯切れが悪いですね。。(汗)

設計限界は各企業共、市場からのフィードバックを受け、独自の品質基準を構築しております。

企業の品質基準は、会社の生命線であり、マル秘扱いが一般的です。

D級AMPはアナログ式に比べて非常に小さい放熱板で済む理由がご理解いただけた事と思います。

爺の喫茶室へのアクセス

↓↓↓

http://ziinokissa.jugem.jp/

リタイヤ爺様へのご質問、ご感想、応援メッセージは

↓↓↓